研究及數據

合作計劃

隨著粵港澳大灣區規劃建設正如火如荼進行,廣州作為內地和廣東對外的商貿中心兼綜合交通樞紐,與香港強強聯手就能共創互惠共贏的優勢。建造業議會主席何安誠工程師聯同業界代表早前到訪位於廣州的天河智慧城地下綜合管廊工程及廣州國際金融城,藉此深化香港與內地在研發建築技術、建造工程、開拓市場、交流培訓等領域的交流,以及到訪廣州市建築集團旗下的廣州市設計院及廣州市建築科學研究院調研內地建築研發。廣州市設計院的副院長李覲先生更被獲邀到議會的2023國際可持續建築論壇暨展覽擔任講者,向大家分享「綠色低碳 設計先行」的成功例子。

天河智慧城地下綜合管廊工程總投資額約31.4億元人民幣,總里程達到19.4公里,是一項規模宏大且建造技術創新的重點工程。工程中的重點技術創新包括採用「盾構管廊技術(即鑽挖式隧道)」,在繁忙的交通區域和地下管線眾多的區域進行施工,有效減少盾構井的數量,降低成本之餘亦減少對周圍環境的影響。此外,工程還將盾構管廊始發井巧妙地改造成一個可容納約80輛車的「地下機械停車庫」,充分利用地下空間,提升城市的空間效率。

項目同時採用採光防盗吊裝專用裝置、節能環保自動滅火技術、消聲節能通風裝置等一系列綠色管廊技術,不僅提升了隧道的環保性能,同時增強其效率和安全性。此外,工程團隊還運用了預制UHPC(超高性能混凝土)中隔板技術,提高結構強度和防水性能。另外,工程採用的創新技術亦包括負壓真空排水系統,達到「水往高處流」,有效解決傳統排水系統的局限性,為城市基建領域創新的一個重要典範。

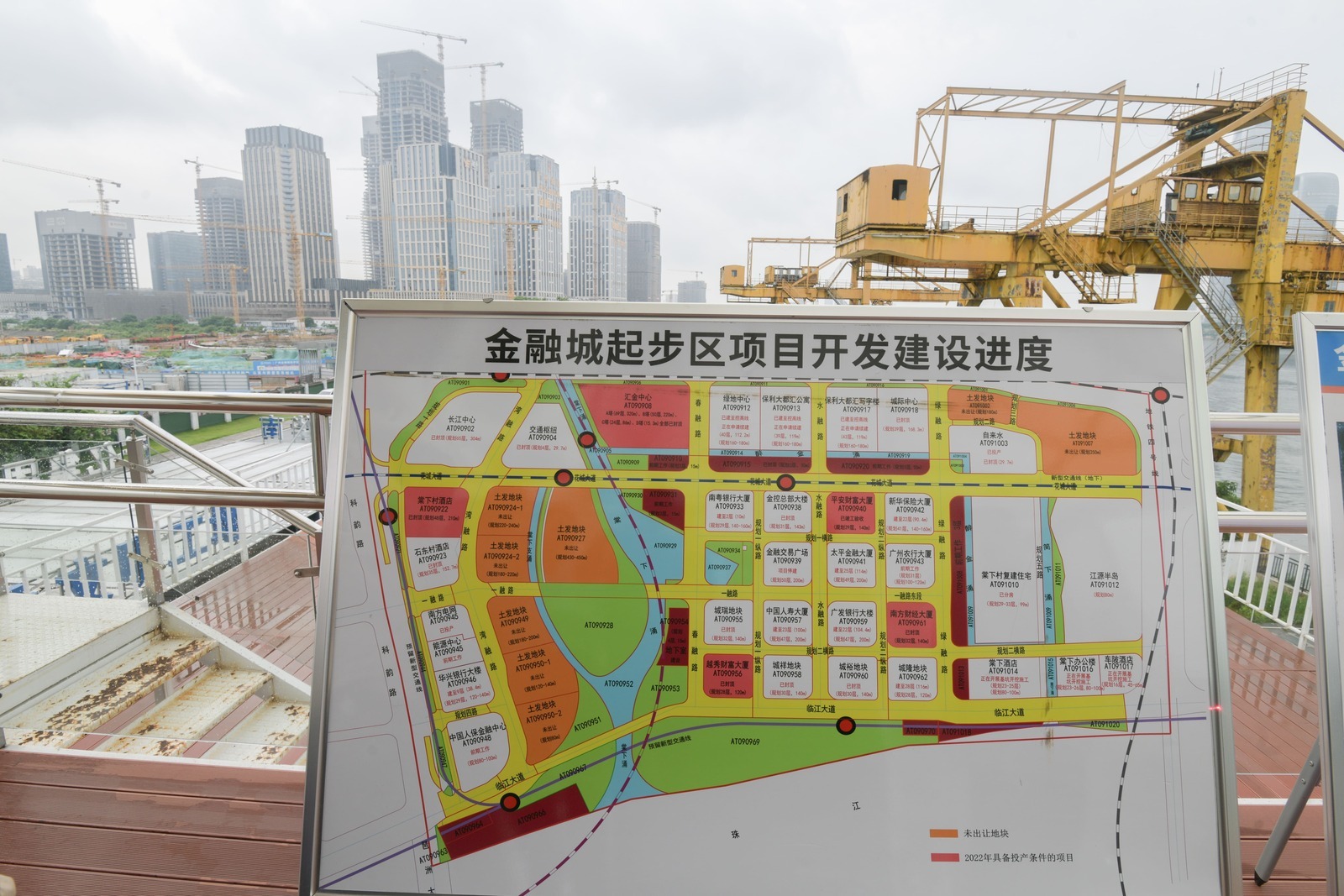

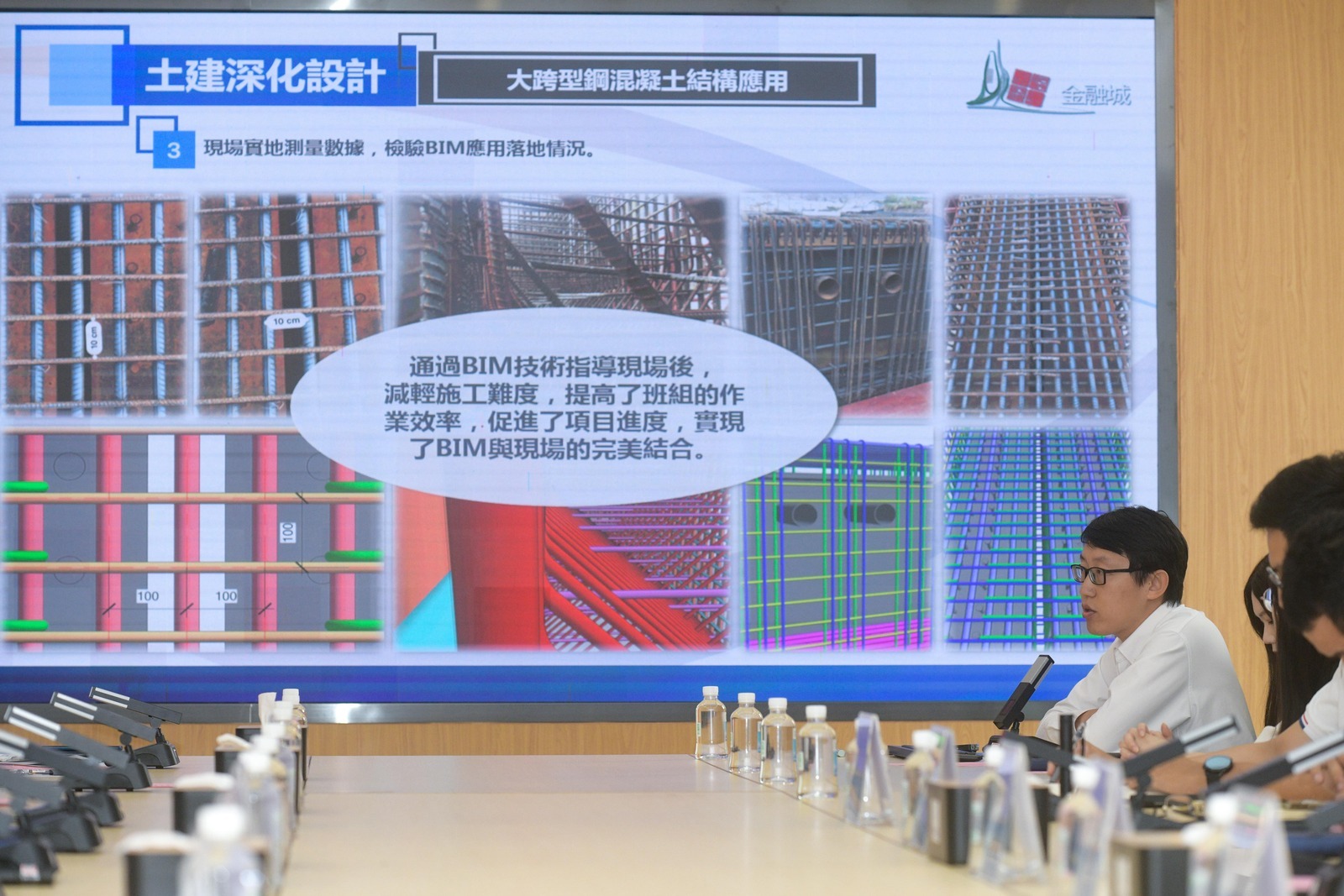

參訪團亦參觀了總規劃面積達1.32平方公里廣州國際金融城。整個金融城地下空間總建築面積高達480,000平方米,總投資額約89.4億元,並引入了自主研發的智慧工地平台,以整合工地現場的環境管理、安全管理、質量管理等多個功能。平台為龐大建築信息模擬(BIM)模型建立基礎,實現了現場數碼化和智能化管理,提高了施工效率,也保障了工地的安全性和環保性,值得業界參考。項目透過對大型機械設備進行數碼化管理,實現了更高效的監管和更精準的安全管理,利用「點雲逆向建模」技術,將現場實際照片與點雲模型結合,可評估和控制施工質量之餘,長遠亦對未來城市信息模型(CIM)有積極貢獻。

行程的另一個重點——廣州市設計院(設計院)致力研究如何提升工程運營效率。他們的研究大力推動了智能交通系統、公共服務設施和能源管理系統的開發,促進了城市基礎設施的現代化及可持續發展。

自2007年起,設計院已率先在過百個項目中應用了BIM, 同時深入研究和實踐綠色低碳建築設計。設計院在2016年組建了綠色建築與機電顧問中心,協助客戶提升建築的環保性能和能源效率,領航可持續發展。設計院提供包括規劃、設計、審查、申報、驗收、改造等階段的綠色建築綜合服務,並已成功實現了珠海長隆海洋科學館等300多個項目的綠色建築認證,包括獲得綠色建築三星認證和美國LEED金級認證。

在華南地區,一般建築的空調制冷效能(EER)只有3.0左右,但設計院研發的「超高效空調系統」可以將EER提升至5.0以上,節能率達到40%,大大降低運營成本。系統已應用在多個商業項目中,顯著提高建築的整體能效。多年來設計院更推出一批超低能耗、近零能耗、甚至是零能耗的示範建築,透過被動式圍護結構、高效照明系統、分布式光伏、超大溫差水蓄冷系統等節能技術,帶領業界向「碳中和」領域邁進一大步。

除了設計,建築科研領域也不能忽視。廣州市建築集團(廣建)早於1964年成立的「廣州市建築科學研究院」(建科院),擁有豐富的科研創新平台和實力,近十年更完成了100多項科研項目、獲得了80多項省部級市級科學技術獎、擁有300多項國家專利及80多項軟件著作權。

建科院致力在不同領域推動創新和技術應用,包括建設工程項目的數碼化管理、基於物聯網的建設工程智能監測技術和建設工程質量智能檢測技術。這些技術應用於實際工程項目中,協助團隊解決了多項管理上的挑戰,例如施工人員的實時定位與統計、機械設備的進退場管理、物料的成本數據統計,以及技術和環境管理上的問題。建科院在建築行業的點、線、面、體四方面推動建造業的「智慧數碼化」。

點:透過「智慧工地可視化系統」,包括大屏幕、指揮中心和後台管理系統,打通現場的數據,對施工現場的人員、機具、物料、安全、品質、環境、進度和水電實時監管。

線:自主研發BIM輕量化平台及DfMA裝配式建築全生命周期項目管理平台,將作業過程數碼化,推動項目管理及決策。

面:借助互聯網,讓政府監管部門、工程企業及項目現場的信息互通。

體:共同完成建築的設計、採購、生產、施工與營運,形成一個具競爭力和功能強大的產業生態集群,構建數碼化建造業。

大灣區是全球經濟活力最高的地區之一,近年更在建築科技領域取得了顯著進展。只要各地秉承優勢互補、互利共贏的理念,匯聚優秀創新研發力量,一定可以為香港建築行業的可持續發展貢獻重要力量。

最後更新:2024-05-31 19:04:46