研究及數據

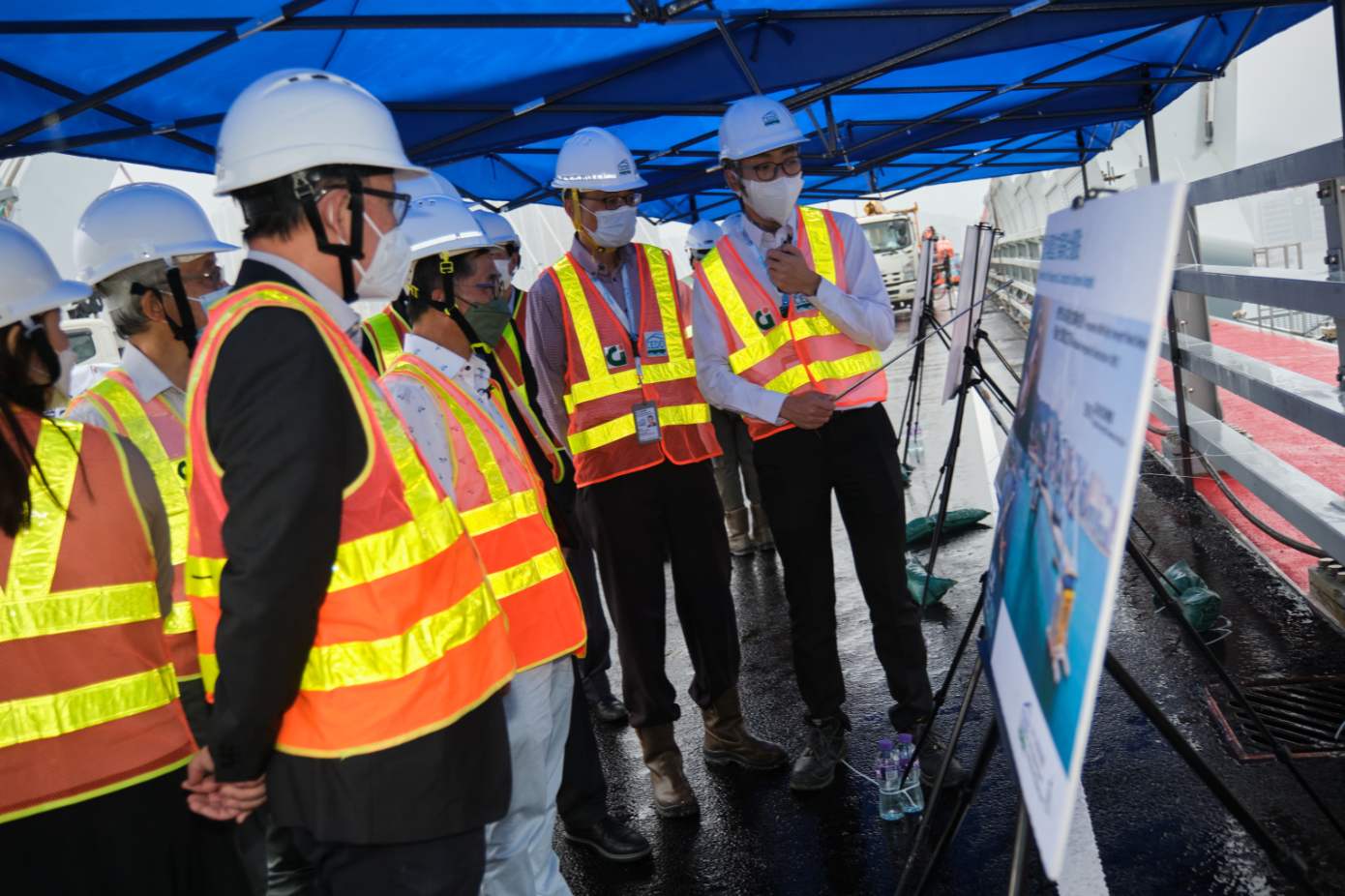

外型猶如「海上蝴蝶」的將軍澳跨灣連接路將於12月11日通車,此雙拱鋼橋投入服務後,將同時提供行車路、單車徑及行人路,並成為全港首座三合一海上高架橋。建造業議會主席何安誠工程師早前實地視察,聽取工程人員介紹多項創新建築科技及突破,當中應用了裝配式設計(DfMA)及場外預製,在廠房預製大量組件,有助工程團隊提速、提質及保障工地安全。

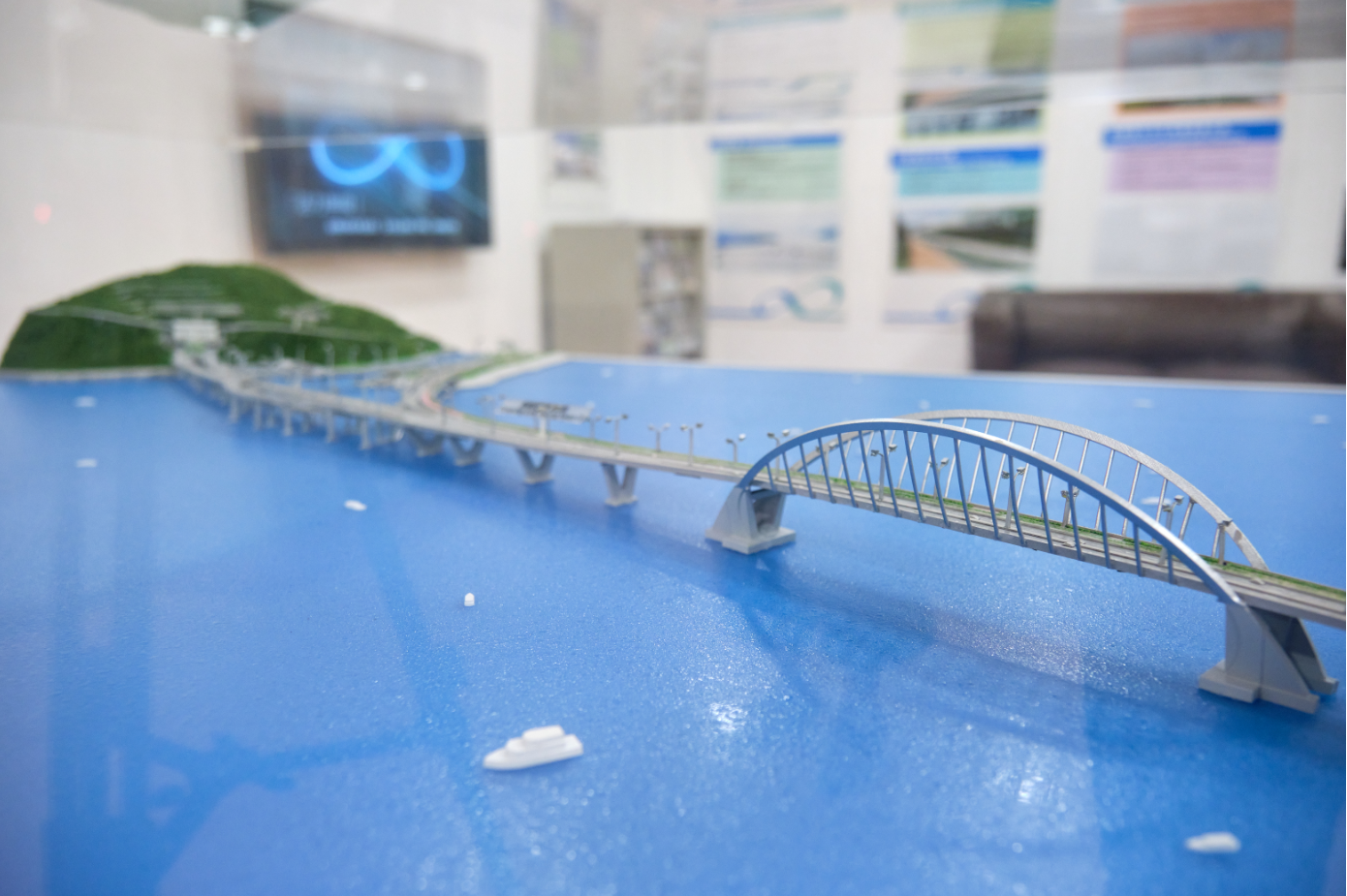

將軍澳跨灣連接路全長1.8公里,連接將軍澳—藍田隧道,以及通往日出康城或將軍澳工業邨的環保大道。連接路其中1公里為海上高架橋,中央位置的橋拱與V型橋墩呈現「∞」符號,展示「活力無限」的主題。鋼橋工程為全國首個大規模採用S690QL級鋼材的海上拱橋項目,其強度在承受相同荷載下,可減少物料用量,不但令外觀更輕巧優雅,亦有助提升可持續性。

跨灣連接路主橋項目於2018年7月動工,團隊早在前期已活用裝配式設計(DfMA),安排於國內廠房預製大量組件,例如當工程人員在將軍澳灣進行地基工程時,國內廠房同時生產混凝土箱型橋樑,極具標誌性的雙拱鋼橋更是工程的最大預製組件。有份負責項目的土木工程拓展署東拓展處工程師薛雋軒表示,廠房環境較易控制,能更確保預製組件質素及加快工程進度,減低工程對該區居民的影響,更重要是大大降低海面上高空工作的潛在風險。

雙拱鋼橋最高點離海面約70米,主跨度長達200米,為確保可讓車輛、單車及行人使用,橋面闊度亦達34米。拱橋重約1萬公噸,約等於50架波音747珍寶客機。工程人員事前善用建築信息模擬(BIM)仔細規劃及測量,去年初安排半潛船將拱橋從上海運抵將軍澳灣,以「浮托法」配合潮汐安裝。

為了準備是次安裝,預載雙拱鋼橋的半潛船駛進將軍澳灣的臨時碇泊區。團隊此時移除海運加固支架及安裝三維千斤頂等工程。經精密計算潮汐與風浪後,半潛船移至橋墩外30米位置作最後準備,再看準高水位時間移進橋墩。半潛船對準雙拱鋼橋位置後,逐步泵入海水壓載,船身相應逐漸下沉至預設水平及三維千斤頂的正上方。半潛船此時繼續緩緩下沉,令雙鋼拱橋成功座落於橋墩之上,安裝全程只花約五小時。工程團隊更憑這項嶄新技術及其他創新工藝,獲得香港顧問工程師協會2022年度頒獎禮「綜合最佳獎」。

代表項目顧問公司艾奕康的駐工地工程師陳兆成稱,工程團隊為重型吊運安全下了大量工夫,包括仔細分工及制訂安全措施,最終順利完成所有吊運工作。他認為在廠房預製大量組件,將大部分工序移師到陸上較易控制的環境,可以提高安全表現。而橋拱亦已預裝軌道予小型檢查車運行,有助日後更安全及快捷地完成設施管理工作。

有賴數碼化提速、提效及確保安全,工程歷時只有約四年。除了焊接機械人等自動化技術,團隊更使用智能手錶安全系統,項目安全經理馬思傑表示,系統既可讓不同崗位的工程人員溝通,亦能夠監測體溫及心跳,同時配備偵測下墮風險及發出求救信號等功能。

硬件以外,團隊亦應用數碼化軟件,開發工地電子檢查系統「工檢通」(E-SIS)。這項新系統能夠以電子表格取代實體表格,大量減少使用紙張,亦有助分析不同工種的進度,再作跟進或改善。項目至今已發出超過1.5萬張電子表格,資料無法逆轉,確保資料真確。加上其他數碼化工具,是次項目獲得2021建造業議會數碼化大獎項目類別金獎。

將軍澳跨灣連接路將在12月11日通車,市民期望新地標能夠改善交通及連接社區。建造業議會主席何安誠工程師亦非常期待,他相信是次世紀工程能夠帶動業界,推行更多安全及創新建築技術,亦稱未來若融入「數碼分身」(Digital Twin)等技術,定能進一步為大型基建提速、提量、提效、提質。

最後更新:2024-06-04 09:53:03