研究及數據

建築工程與醫療服務看似各不相干,但其實兩者都是以人為本的行業,而且堅 守同一個承諾——生命第一。建造業議會主席何安誠工程師和建造業議會成員陳沐文建築師早前聯同建築署署長謝昌和建築師前往瑪麗醫院第一期重建計劃的工地視察,了解項目團隊如何利用創新科技提升生產力、縮短工期及提升前線工員福利,工地的安全訓練亦活用新技術,加強訓練效果。

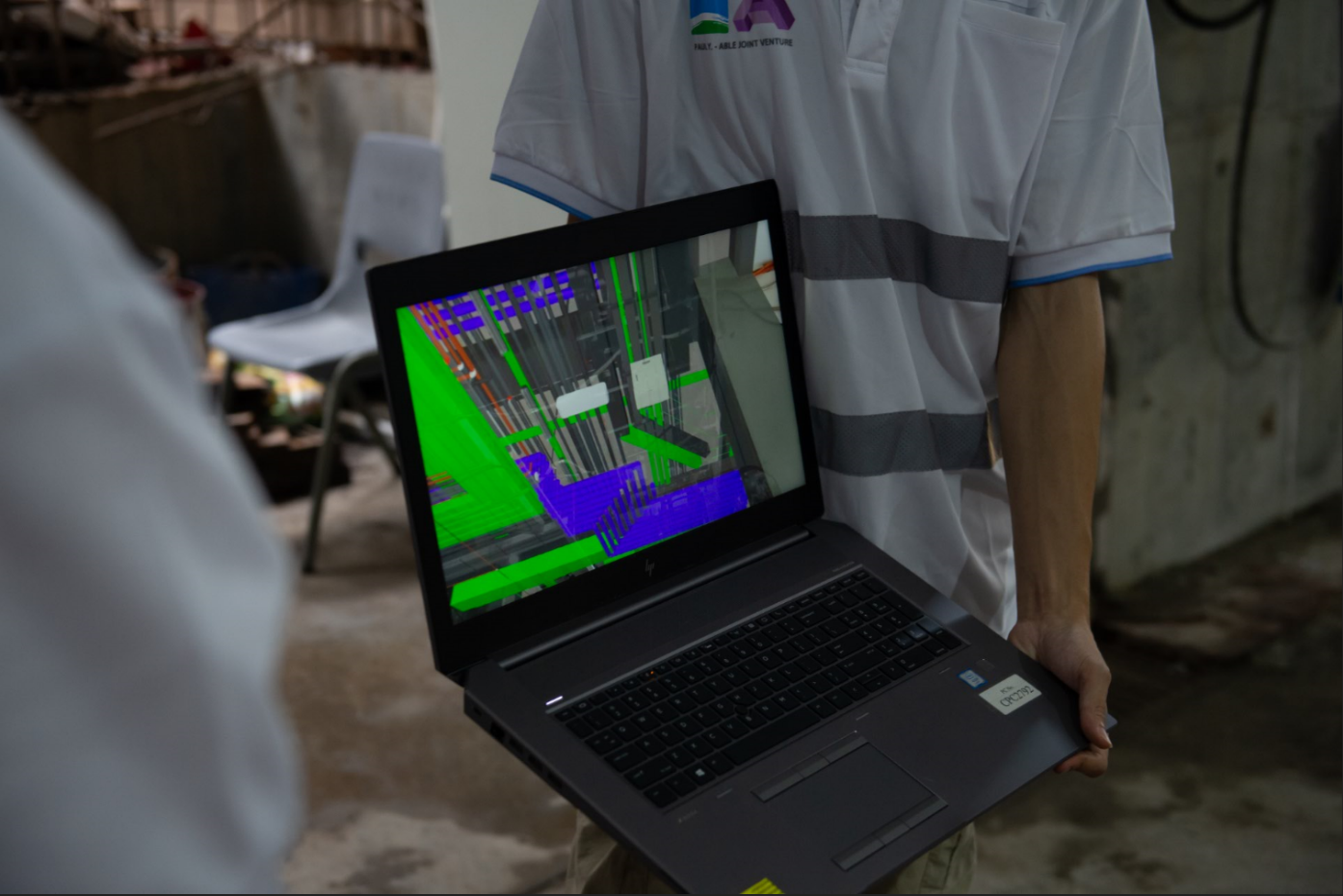

由 2018 年起所有造價 3,000 萬以上的主要基本工程項目,都必須採用建築信息模擬(BIM)設計和建造。瑪麗醫院重建工程第一期正是 2018 年動工,就率先採用 BIM。工程團隊可以在 BIM 模型內準確預算工程細節、位置,協助團隊精準處理建造過程中的各樣安排。

除了 BIM 之外,瑪麗醫院第一期重建計劃工程亦採納多項創新科技,成為智慧工地。工程團隊指使用「綜合數碼共用平台(Common Data Environment,簡稱 CDE)」是工程最重要的一環。CDE 平台將所有數據集中處理,而瑪麗醫院的 CDE 平台就由「關愛及控制中心(Care & Control Centre)」控制,中心的監察系統讓工程各區域的情況及資訊都一覽無遺,例如螢幕會實時監察天秤的吊運情況,如有員工進入危險區域系統亦會發出即時警號。工程人員如發現任何突發情況都可以立即跟進及更正。在「關愛及控制中心」內的同事可以透過對系統一眼關七,對工地內實時狀況暸如指掌。

瑪麗醫院第一期重建計劃地盤位於服務中的瑪麗醫院旁,所以要顧及醫院的服務不受影響,每個工序都要評估對環境的影響。我們經常強調建築安全人人有責,而承建商同事都要透過監察系統計劃明天的工作,並指出當中的潛在風險,採取預防措施可避免意外等。管理人員可以在監察系統內看到當天工地內的所有工序,對照相關的工作人員的工作安排,更可以預視工匠們的施工風險。而完成工序後,前線員工會到相關位置巡查及拍照,確保安全後才可以展開下一個工序。工作人員就可按步就班清晰地完成工作。

港島區山坡路面狹窄,項目需要拆卸臨床病理大樓、香港大學病理學樓和醫生宿舍共三幢大樓,然後興建一座新大樓及開闢新出入口,而且工地位置有機會發現日軍佔領時期埋下的炸彈,所以工程每個步驟都要小心處理,複雜度絕不能忽視。

工程中涉及平整土地,而項目亦要顧及醫院內非常敏感的手術機械臂,所以不能以傳統方式以炸藥進行相關工序,所以工程團隊透過鋁粉高壓熱力進行「爆破」,碎石效果相當傳統炸藥但可減少一半的震盪力,工程團隊同時配合噴霧減塵,將工序對環境的影響減到最低。由於工地曾有地下水泛濫紀錄,所以工程人員也安裝物聯網感應器(IoT sensor)時刻監測水位,提醒工作人員及時處理瘀泥。

現代工地許多機械都以電力發動,所以每日工地都要為大量電池充電,但充電工作也是工地中的一大潛在風險。項目團隊將所有充電工作集中放置在有耐火能力的箱內,並設置冷氣及滅火設備,降低火警風險。而工地中的的電箱都安裝上智能鎖,只有指定登記註冊電工才可以啟動電箱內的開關。

工地推行多種建築科技及安全措施,希望把安全信息傳送到前線,可以每天通知工匠需要注意的地方,提升工作人員的警覺性。項目團隊利用 BIM 製成與工地一樣 4D 動畫,將實際環境融入至 VR CAVE,訓練工匠應對各項潛在風險。貼心的安全訓練讓訓練事半功倍。工地內還有不少細心的安排惠及前線工匠,例安裝了一部除了提供基本冷熱水外,更可供應有汽礦泉水的飲水機,讓大家休息時都可以 chill 一下。

疫情期間,「組裝合成」建築法協助香港極速完成興建多個隔離設施。瑪麗醫院第一期重建計劃當然不乏「組裝合成」建築法元素,當中橫跨兩層的負壓隔離病房就是採用「組裝合成」建築法建造。負壓隔離病房更連下層正壓的浴室是預先在廠房製作,而其他位置如洗手間,甚至是一些核心區域及樓梯都是預先製造,確保建築質素之餘亦可加快興建。

建築署署長謝昌和建築師指此項目展開時業界並未廣泛創新科技,但團隊無懼挑戰,勇於嘗試,顯示領導層有勇有謀。項目曾獲多個安全獎項與嘉許,但他寄語團隊再接再厲,以「零工傷」為目標。建造業議會主席何安誠工程師指此工程項目採用多項創新科技,可提升安全,工程時間更有望縮短,團隊的努力功不可沒,相信未來會有更多項目以此作參考,嘗試採用不同的創新科技。何安誠工程師希望持續革新可協助香港提升競爭力及應對未來每年數千億大大少少的工程量,讓建造業發揮更高水準。

最後更新:2024-06-04 09:57:38