研究及數據

建造業議會(議會)近年大力推動「組裝合成」建築法(MiC),議會樂見自2021年開始,多幢MiC樓宇相繼落成。從起步到現在,短短數年MiC在香港的發展一再取得突破——除了房屋局表示將積極引進MiC以加快建屋,作為「房屋實驗室」的香港房屋協會(房協),亦試行以MiC興建不同模式的單位,務求在建造模式上再邁進一大步!

房協目前共有七個MiC項目,合共利用超過8,200個模組,當中除了預製混凝土組件、還有連鋼結構組件、預製廚房及浴室組件。建造業議會主席何安誠工程師與執行總監鄭定寕工程師,早前參觀房協洪水橋IA期專用安置屋邨的模擬單位。洪水橋項目正是採用MiC,為資助出售房屋開創先河。

洪水橋IA期項目總建築樓面面積約21,815平方米,當中有25層利用MiC興建,每層12個單位,建成後可提供300個面積約367至621平方呎的一房至三房單位。項目主要模組有1,225個,每層有49個,另設1層地庫及2層平台。此項目的興建過程其中一個嶄新的技術,是有別於其他已竣工的MiC項目——單位露台在工廠已完成裝嵌及防水測試。每個「盒仔」(模組)更內置絲栓,減少後期再穿洞以避免增加漏水的風險。萬事起頭難,房協團隊形容模組設計甚為複雜,研究初期就像「摸着石頭過河」,在工廠生產模組的亦相當繁複,慶幸最終成功克服困難,讓居民日後能寫意地在露台欣賞景色,議會主席何安誠工程師亦大讚此設計為其他私人項目作良好示範。

MiC憑藉標準化的生產模式以符合長遠的成本效益,並有效提高工程效率與質素。而整個洪水橋項目只用了13款模組,有此成功先例,相信剩下未來幾期的項目,甚至其他私人項目單位都會紛紛跟隨。團隊早在工程前期預早設計與配合,令所有安裝方法均與私人樓宇做法看齊,例如牆身厚度、水喉和電線亦置於牆身內,而廚櫃、潔具與飾面等設備,都在廠內預先完成八至九成,有助控制質量,同時減低工地廢料及碳排量,貼合綠色建築新潮流。

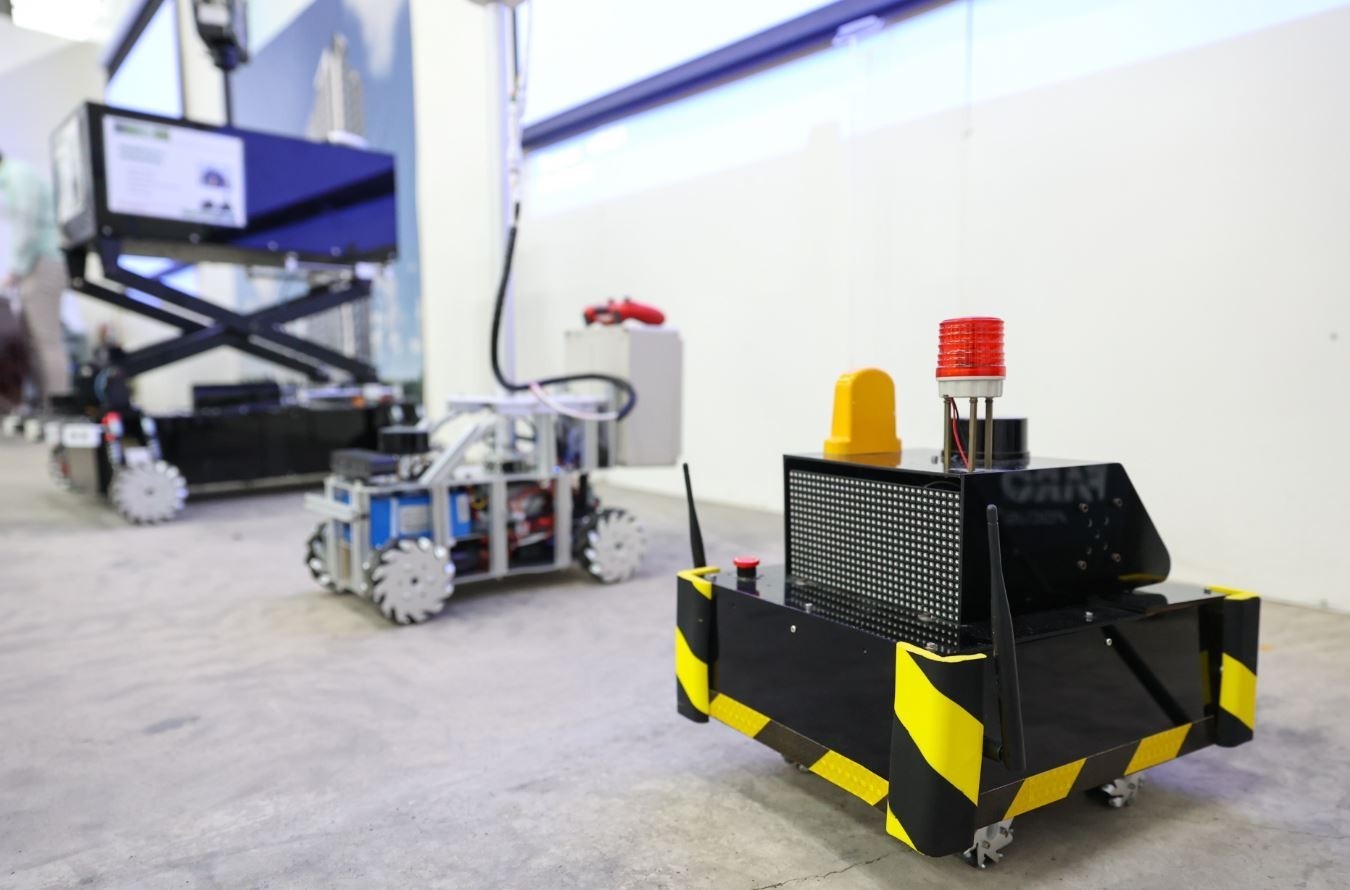

議會經常強調,所有工程都需要以安全為首要考量。總承建商有利建築有限公司(有利)就利用多項創新科技,確保興建洪水橋項目的工作安全。團隊使用了Ultra Wide Band技術,於吊運模組時感應到距離6米內有工友在場,感應器便會立即發出警號,提醒工友離開危險區域及注意安全。另外團隊亦利用5G機械人MobiScanning進入單位間隔掃描,對比製成品與設計的呎數等資料是否一致,亦有助確保質素。採用此技術有別於以往工程需要3名人員到工地做鐳射掃瞄,現在只需一個工程人員將機械人帶到工地,其他人可於辦公室透過5G技術控制,大大減低風險,機械人也可以深入樓宇內的狹窄位置,遇到障礙物亦會自動停止,避免碰撞。

議會一直提倡施工方案結合「建造業2.0」及「工業4.0」的概念,推動業界達致數碼化、創新及可持續發展。一共五期的洪水橋安置屋邨項目,由工廠生產、物流運送和安裝都已數碼化,並運用物聯網(IoT)將真實環境融入建築信息模擬技術(BIM)中,即使是複雜地形的工地,也可以預測工程對環境的影響,同時監察每幢建築的色調是否配合、建成後整體效果如何等。在洪水橋IA項目的興建過程中,團隊在設計過程採用3D分析技術,同時以4D設計預視建築效益,立體追蹤整個「建築生命周期」,再透過儀表板的數碼介面及區塊鏈(Blockchain),24小時實時更新建築流程,全程實時監察。

房協目前正在籌建25個項目,其中14個項目已開展工程,全部以2028年或之前完成為目標,總共將交付12,000個單位。透過應用新建築科技,大大縮短洪水橋IA期專用安置屋邨的施工時間,工程比採用傳統建築方法快四個月,並期望於24個月內竣工,2024年完成交付。

議會作為業界領頭羊,一直鼓勵業界採用MiC、BIM、裝配式設計(DfMA)等科技及設計,從而提高建築效率及質素,亦提供培訓、舉辦展覽等推動建築科技的應用,例如議會最近推出的MiC大師班課程,讓具備一定經驗的建築人員進一步裝備自己迎來「建造業2.0」新世代。政府一直期望加快興建公營房屋,未來交付的單位數目每年數以萬計,只要善用科技,加上業界共同努力,定必一同做到提速、提效、提量。

最後更新:2024-06-04 09:55:37